En dehors des agitations de la ville et du temps, la crypte Saint-Lubin se situe au plus profond de la cathédrale Notre-Dame de Chartres, juste au-dessous du maitre-autel de l’église haute.

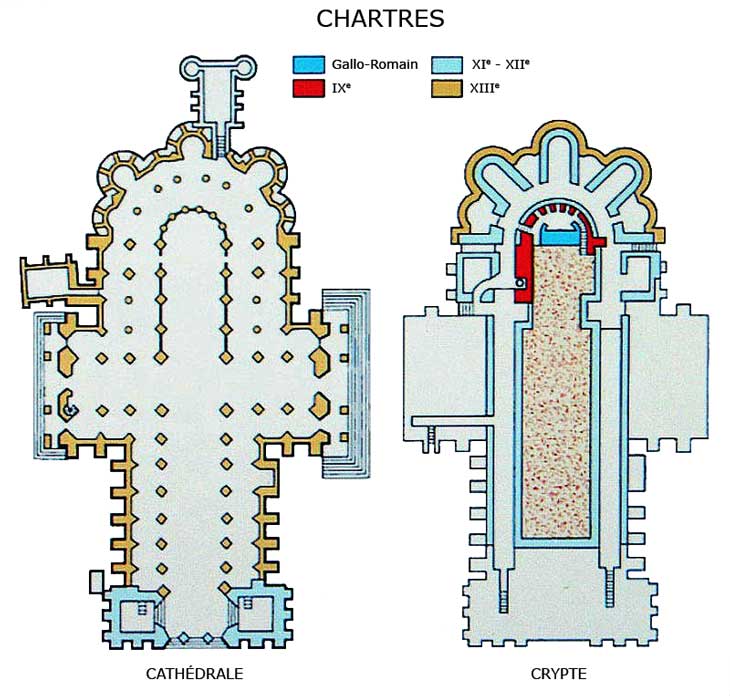

Elle est insérée dans le plan en forme de U de l’immense crypte de Fulbert, achevée en 1024. Le terme « Crypte » indique ici d’abord un espace voûté, secret, caché. Elle doit son nom à saint Lubin, saint populaire, évêque de Chartres au VIe (et seul évêque à avoir son vitrail historié dans la cathédrale).

L’époque de saint Lubin coïncide avec l’achèvement de l’évangélisation des campagnes. Il définit les limites du diocèse qui était un des plus vastes de France : celui de Chartres, bordé au nord par la Seine, au sud où il touche presque le Cher, à l’est jusqu’à Étampes, à l’ouest plus loin que les sources de l’Eure (avant le Mans).

Ici, c’est plonger soudain dans une histoire très ancienne où nous sommes confrontés au problème des origines de la cathédrale.

À l’époque antique, Chartres est la capitale de la tribu des Carnutes, un peuple gaulois à qui la ville doit son nom (Chartres, du latin Autricum). Ce sont eux qui ont fondé le premier village et la première ville. Le paysage actuel n’a guère changé depuis : les Carnutes cultivaient déjà des céréales.

Ville importante dès l’époque gallo-romaine, cité antique construite sur la rivière de l’Eure et rayonnant à des dizaines de kilomètres à la ronde, Chartres était donc une capitale à la fois religieuse, politique et militaire.

Au début du XXe siècle, René Merlet, conservateur des archives départementales, entreprend des fouilles dans les sous-sols de la cathédrale. Il s’interroge sur ses constructions successives. Ses recherches permettent d’identifier au sein de la crypte Saint-Lubin des éléments d’époques antiques, mérovingiennes et carolingiennes. La datation plus précise de ce lieu est, aujourd’hui encore, sujette à plusieurs hypothèses : la première église remonterait au IVe siècle. La deuxième, elle, aurait été édifiée avant l’an Mil. Et la troisième, quant à elle, aurait vu le jour peu avant, ou en préparation, de la crypte Fulbert (1024).

Dès le IVe siècle nous avons la première mention d’un évêque de Chartres : en 511, cet évêque est historiquement attesté par sa participation au concile d’Orléans, il est cité dans la liste épiscopale. Ce premier grand concile de l’Église franque, témoigne de la volonté de Clovis d’établir des rapports cordiaux entre les pouvoirs civils et religieux.

Crypte : pilier cantonné, le sol d’origine © NDC

L’accès actuel à la crypte Saint-Lubin, se fait face à la sacristie de la crypte de Fulbert (évêque lettré du début XIe siècle et fondateur de l’École de Chartres), par un escalier percé dans le mur depuis le XVIIIe siècle. Durant toute la période de la cathédrale romane (XIe siècle), la seule façon d’y accéder était par une trappe située dans le chœur. Le pèlerin descend ainsi dans la partie la plus ancienne, ce caveau enfoui au plus profond de la cathédrale. Nous sommes dans « le saint des saints ».

Au pied de l’escalier, se trouve une petite trappe surnommée la « cachette » où les chanoines mettaient à l’abri les pièces liturgiques ou reliques les plus précieuses pour les protéger en cas de nécessité.

Le pèlerin pénètre ensuite dans une salle semi-circulaire dite le martyrium. Modeste par ses dimensions, cette salle comprend un mur d’environ trois mètres d’épaisseur. À l’intérieur : cinq niches, qui permettaient d’exposer les reliques de saints martyrs – d’où son appellation de martyrium. Devant, deux piliers libres, imposants, puissants supports rectangulaires qui portent à leur base des traces d’outils antérieurs tels que la polka – ils seraient donc réalisés par des pierres de réemploi. Face à ces piliers, un mur rectiligne qui ferme ce caveau en hémicycle, sur lequel nous pouvons voir des couches en alternances de briques et moellons de silex sur plusieurs rangées. Il est de type gallo-romain. Juste devant, une grande colonne semi-cylindrique jaillit du sol et s’épanouit dans une voûte en plein cintre. À sa base, on découvre le niveau du sol primitif de la cathédrale précédente, soit 1,65 mètres plus bas. Le niveau actuel serait donc celui donné par Fulbert.

Crypte : pilier cantonné © NDC

Autel de l’Assomption, Charles Antoine Bridan (1772)

Il convient de souligner le remarquable travail de la voûte du XVIIIe siècle : en plein cintre à la manière d’un palmier et soulignant la puissance de l’architecture, elle a été réalisée pour supporter le poids colossal du groupe de l’Assomption de la Vierge de Charles-Antoine Bridan placé juste au-dessus. Cette sculpture en marbre de Carrare est accueillie dans la cathédrale en 1773, et pèse 30 tonnes pour l’ensemble. Ici se dégage une impression de force immense.

Au moment du terrible incendie de 1194, c’est dans ce lieu que se seraient réfugiés trois clercs avec la relique : le fameux voile de la Vierge, offert par Charles le Chauve en 876. À ce moment-là, seule la crypte et le portail royal sont épargnés ! La cathédrale brûle, durant trois jours, les clercs entendent le feu crépiter, les poutres brûler, les murs s’écrouler. Au bout de ces trois jours (chiffre qui pour les croyants a une résonance toute particulière), ils sont retrouvés vivants et la relique miraculeusement sauvée du brasier ! Alors le clergé, comme la population, s’enthousiasme : un immense élan généreux et créateur jaillit, pour bâtir et reconstruire ce qui deviendra la cathédrale gothique que nous connaissons aujourd’hui.

Crypte : mur mérovingien © NDC

Les recherches de René Merlet sont interrompues en 1905 faute de moyens. Elles ont permis de dégager un couloir dans l’angle nord-ouest de la crypte. Ce long couloir de circulation en pente, permettait l’accès au sanctuaire supérieur. Peut-être une des premières cathédrales, probablement mérovingienne.

Le sol et le soubassement de ce mur seraient d’époque carolingienne. Le mur de droite, quant à lui, a été recouvert par un remplissage de renforts au XIIIe siècle, réalisés lors de la construction de la cathédrale gothique.

Tout au fond de ce couloir, René Merlet découvre des marches en pierre, et dégage quelques supports dont une base de pilier cruciforme. Ce pilier atteste une organisation structurée mettant en valeur le sanctuaire. Ce couloir pourrait être un accès à la cathédrale de l’époque carolingienne, en mesure de témoigner des premières cathédrales – celle de Fulbert n’étant que la quatrième ou cinquième.

Le reste de l’espace n’a pas encore été fouillé ; il recèle très probablement les vestiges du chœur et de la nef des sanctuaires primitifs. Christian Sapin, archéologue et spécialiste du Haut Moyen Âge, souligne que : « Les sources textuelles sont peu nombreuses et consistent en la mention de plusieurs dates marquantes, ayant pu entrainer des reconstructions totales ou partielles du monument et pour l’œuvre architecturale de Fulbert, une mention manuscrite concernant la reconstruction après l’incendie de 1020, une lettre de celui-ci datée vraisemblablement de 1024. Ce document le plus important et une lettre de Fulbert à Guillaume V, duc d’Aquitaine, dans laquelle il précise que les « cryptas » sont achevées et qu’il compte les couvrir avant l’hiver pour les protéger. »

Plusieurs incendies ont jalonné l’histoire de la cathédrale : en 594, un incendie est mentionné ; en 743, Hunald, duc d’Aquitaine, met la ville à sac après des litiges avec le fils de Charles Martel. En 858, les Vikings mettent le feu à la cathédrale et pillent la cité. Deux autres incendies auraient eu lieu en 962 et 1020.

Dans ce caveau Saint-Lubin, nous nous trouvons aux entrailles, le ventre maternel de notre sanctuaire. Ici, nous ne pouvons que ressentir ses racines profondes de 1500 ans de prière, le mystère de la relation de chacun avec Dieu, de Dieu avec chacun, se laisser toucher par ses pierres, ses secrets, écouter ce silence qui nourrit et donne une espérance.

Ces racines, magnifiquement chantées par Péguy dans sa Présentation de la Beauce à Notre-Dame :

« Deux mille ans de labeur ont fait de cette terre

Un réservoir sans fin pour les âges nouveaux.

Mille ans de votre grâce ont fait de ces travaux

Un reposoir sans fin pour l’âme solitaire. »

article proposé par le service Accueil et Visites de la cathédrale,

dans le cadre du millénaire de la crypte