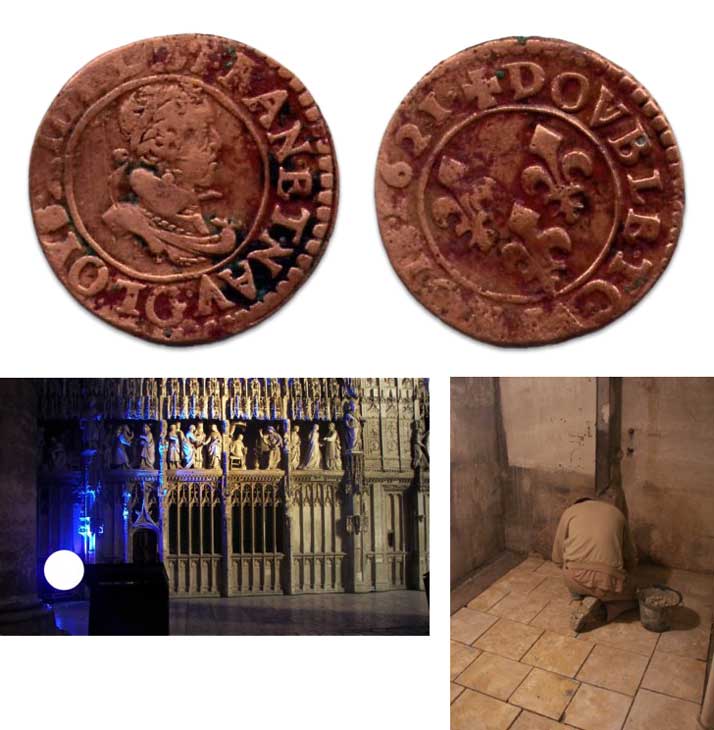

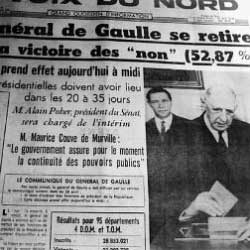

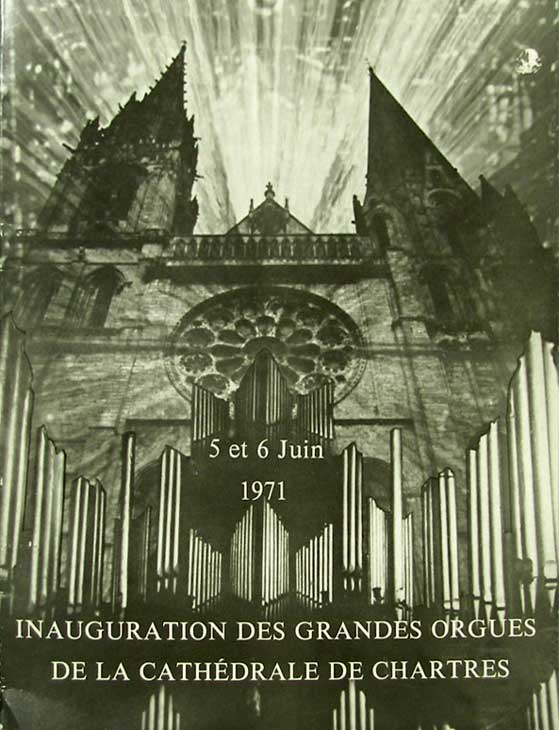

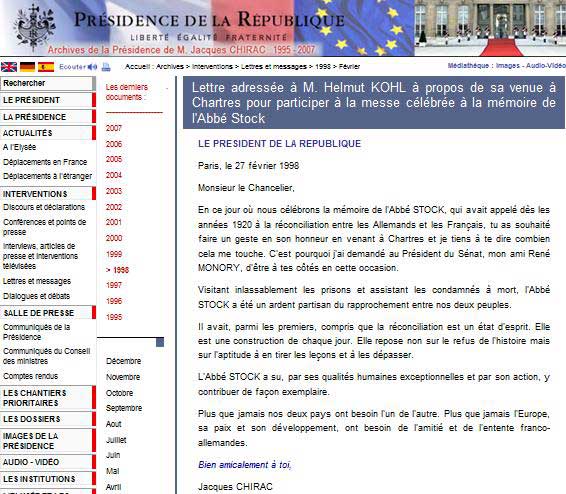

La cathédrale de Chartres a accueilli, à plusieurs reprises, des personnalités éminentes, à l’occasion d’évènements qui ont marqué l’histoire de France. Parfois, on en retrouve des traces – ou des évocations. Jusque sur les murs de l’édifice.

C’est à ces regards décalés sur les grandes heures de la cathédrale que nous vous invitons…